こんにちは。弁護士の浅見隆行です。

小林製薬が2025年3月28日に開催した定時株主総会にて、取締役会の招集権者と議長を原則として社外取締役とする定款変更議案が否決されました。

創業家が反対または棄権したことにより、定款変更議案の賛成比率は47.64%に留まりました(臨時報告書)。

招集権者と議長を社外取締役とする定款変更議案が否決された意味

会社法によって、他の取締役には取締役会の招集請求権はあり、代表取締役が招集に応じなければ、自ら招集することができます。

しかし、定款変更議案が否決されたことにより、現行定款どおりに、「取締役会長または取締役社長」が取締役会の「議長」として取締役会を運営することになります。

取締役会長または社長が小林製薬のガバナンス体制の再構築に前向きなうちは現行定款でも支障はありませんが、会長または社長が再構築に消極的な姿勢に転じたとき(あるいは、消極的な取締役が会長または社長に選任されたとき)には取締役会の運営では再構築を推進する取締役の意見を無視するなどの取締役会を権限濫用的な運営ができる余地が残ります。

社外取締役に求められる役割

もちろん、ガバナンス体制の再構築に消極的な取締役を会長または社長に選ばなければよいだけです。

それどころか、取締役会の運営として、社外取締役の中から取締役会長または取締役社長を選定すれば、定款変更議案が可決されたのと同じ効果を発揮させることは可能です。

今回の株主総会によって取締役中10人中6人を社外取締役が占めることになったのですから、社外取締役が意向を一致させ、ガバナンス体制の再構築に前向きな「社外取締役」を取締役会長または社長に選定すればよいのです。

しかし、小林製薬では創業家が約3割の株式を保有し、今回の定時総会でも補償担当として前社長が取締役に残りました。

そのため、創業家の意向に染まる取締役や自己保身目的で創業家の顔色をうかがう取締役が現れるなどして、創業家の意向を反映した会長または社長が今後選ばれる可能性は否定できません。

そうしたときに、社外取締役たちが、いかに社外取締役として中立な立場に留まって、言うべきことを言い、反対すべきときに反対できるかが、今後のガバナンス体制の再構築の成否の鍵を握ることになりそうです。

小林製薬の現在の取組

定時株主総会の招集通知を見ると、小林製薬は、

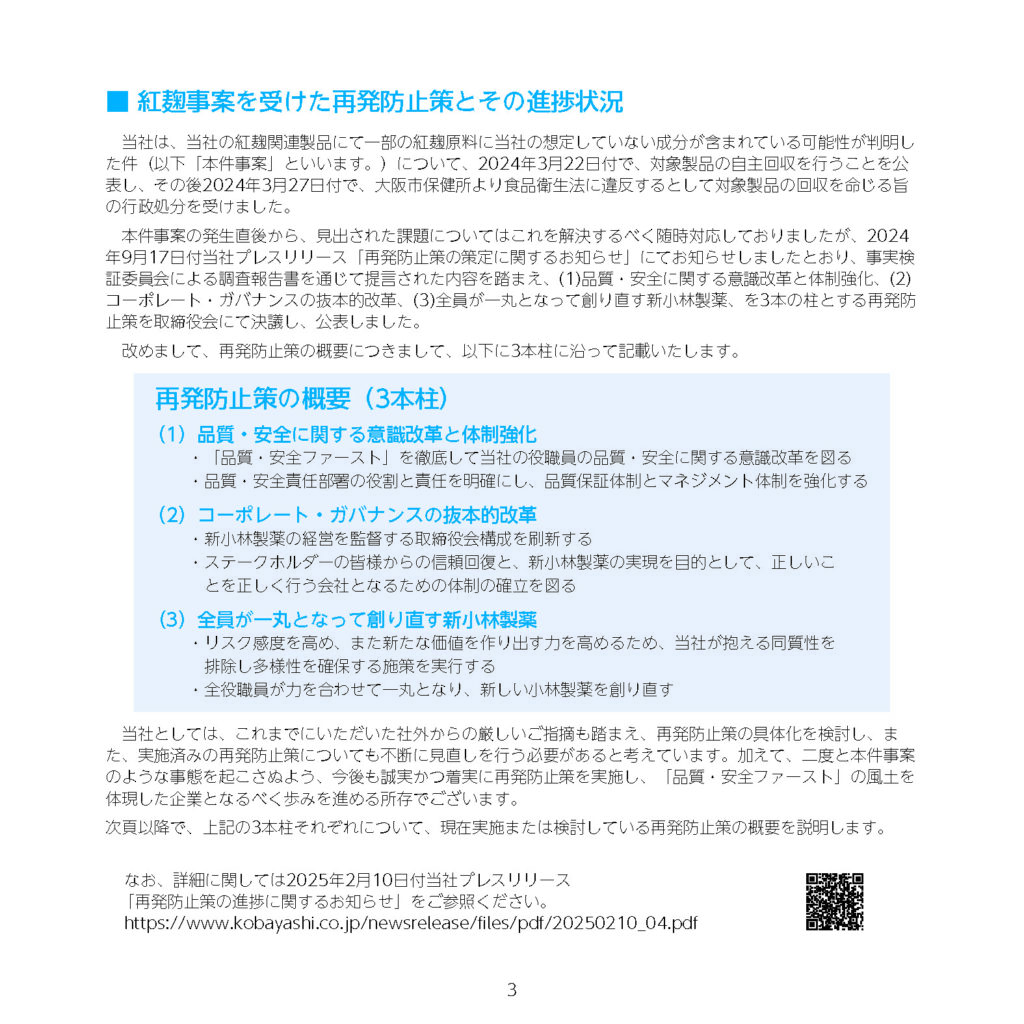

- 品質・安全に関する意識改革と体制強化

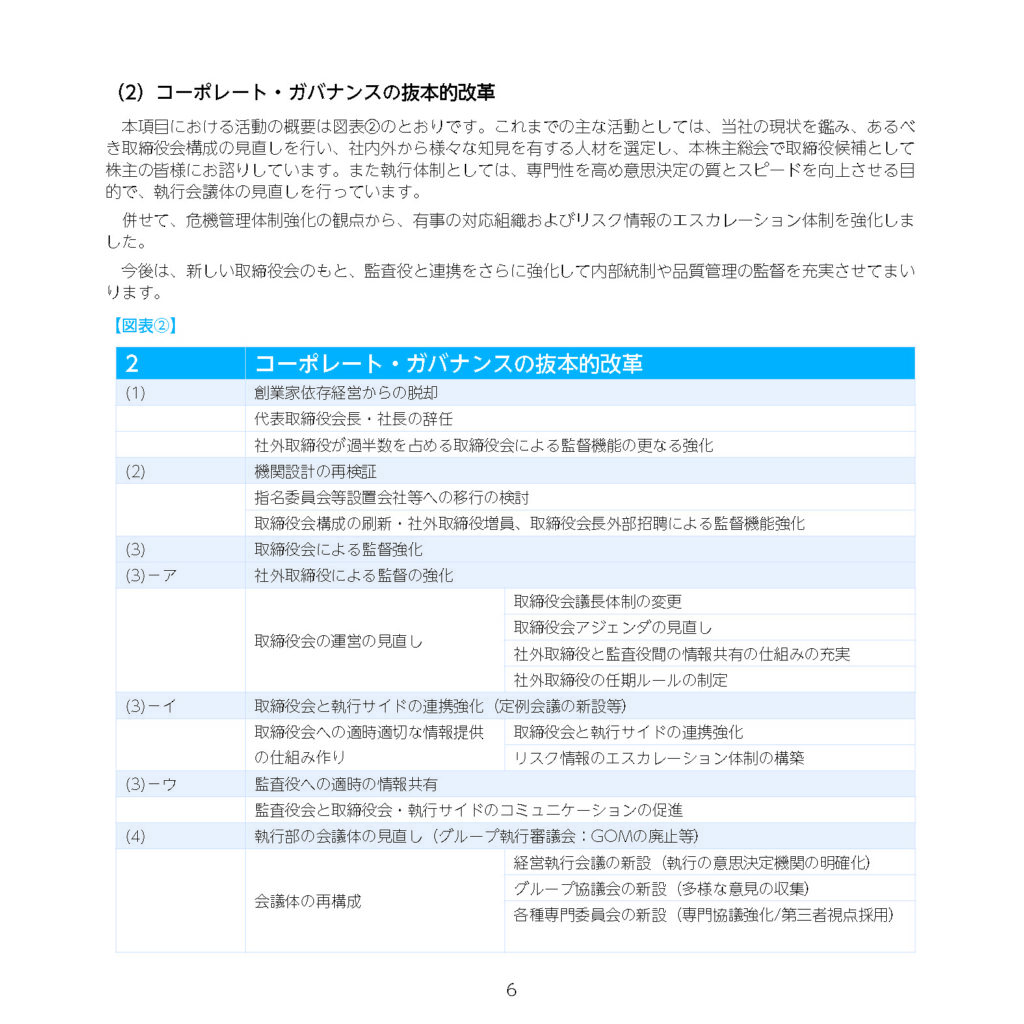

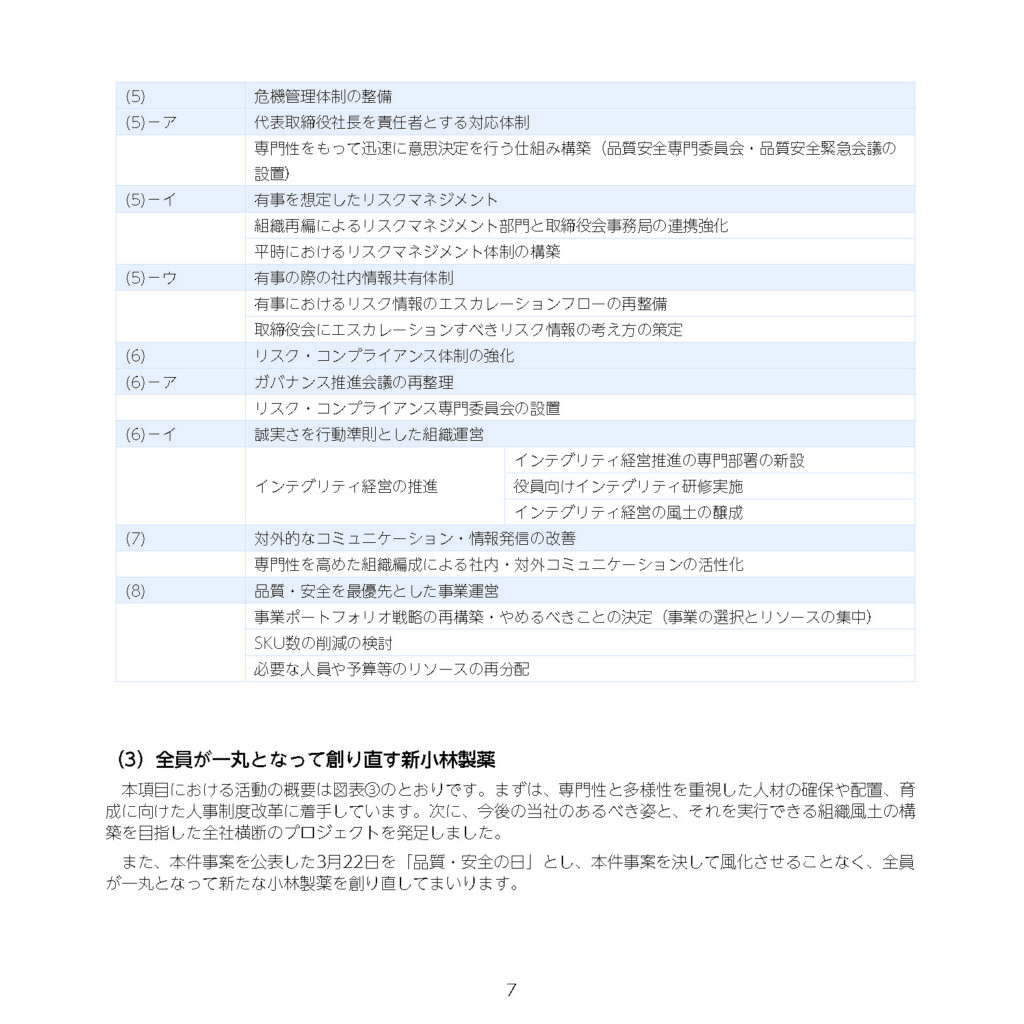

- コーポレート・ガバナンスの抜本的改革

- 全員が一丸となって創り直す新小林製薬

を3本柱として掲げています。

このうち、コーポレート・ガバナンスの抜本的改革については、「創業家依存経営からの脱却」など8項目を掲げています(招集通知6・7ページ)。

これを見ると、役員相互の水平方向でのガバナンス体制の強化に重点が置かれていることがわかります。

これまで、創業家の役員に対して気を遣っていたり、顔色をうかがっていたことへの反省なのだろうと推察できます。

その意味でも、創業家とは関係のない社外取締役がいかに役割を発揮するかが、小林製薬のガバナンス改革の成否に影響しそうです。