こんにちは。弁護士の浅見隆行です。

中日本高速道路が管轄する東名高速、中央道など17路線106か所の料金所で2025年4月6日から7日にかけてETC障害による大渋滞が発生しました。

ETC障害は6日午前0時30分頃に発生し、これにより各地の料金所で渋滞が発生したため、中日本高速道路は6日13時頃にETCを解除することを決定し、渋滞は解消しました。

また、ETC障害も7日午前には17路線106か所に広がりましたが、同日14時頃、応急復旧措置が完了し、現在はETCは再開されています。

ETC障害の発生からETCを解除するまで

危機管理の観点から気になったのは、ETC障害が6日午前0時30分頃に発生し料金所で大渋滞がたのに、中日本高速道路がETCの解除を決定したのは午後13時頃で障害発生から12時間以上を要したことです。

ETC障害が1か所の料金所で発生しただけなら、ETCの解除を決定するまでに時間を要しても、高速道路の利用者には影響はないかもしれません。

しかし、ETC障害が6日だけでも90か所以上で発生していたのですから、朝の早い段階でも相当数の料金所で障害が発生していることや複数の料金所で渋滞が発生していることを中日本高速道路は情報を得ていたはずです。

しかも、4月6日は4月の第一日曜です。中日本高速道路は過去の集計データから4月の第一日曜、しかも天気のよい日曜の交通量をある程度予測でき、ETC障害が発生している状況をそのままにしていれば渋滞が更に延びることも予測できたはずです。

そうだとすると、当初はETC障害の早期復旧に向けて動くにしても、復旧よりも渋滞の延びが上回るかもしれないと見越した段階で、ETC解除を決断すべきだったでしょう。

中日本高速道路にしてみたら、そのタイミングが6日午後13時頃というのかもしれません。

しかし、リアルタイムで高速道路の渋滞の状況を把握しているはずなので、ETCを解除しなければ渋滞が拙いことになるともっと早い段階で判断できたはずです。

生かされなかった過去の教訓と安全性向上への取組み方針

ETCの解除を決定する際に考慮すべきだった要素は、ETC障害の復旧見込み、渋滞の延びの見込みだけではありません。

中日本高速道路のサイトを見ると、トップページに、2012年12月に発生した笹子トンネル天井板崩落事故に関連して「私たちは、安全な高速道路をお客さまに提供し続けます」とのメッセージが表示されます。

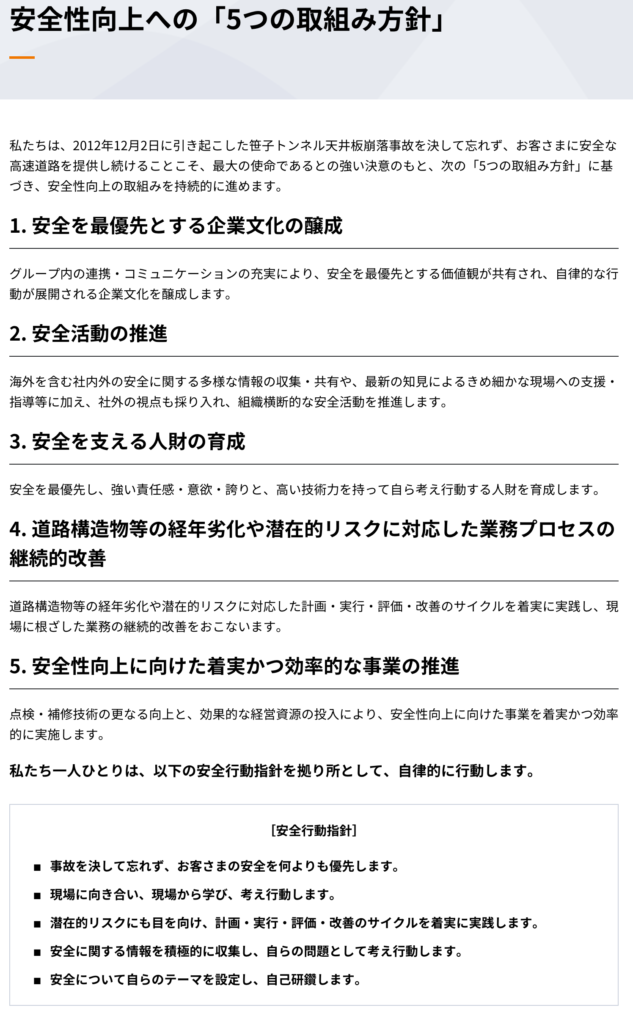

そこには、天井板崩落事故を受けて、安全性向上への「5つの取り組み方針」が掲載されています。

この方針には「1.安全を最優先とする企業文化の醸成」「安全を最優先とする価値観」をはじめ、「お客さまの安全を何よりも優先」などと、安全に関する取組み方針や行動指針が列挙されています。

そうだとすると、ETC障害による渋滞に対するETC解除の意思決定にも、安全という要素を考慮すべきでした。

「このまま渋滞が延びれば、渋滞の中で事故が起きるかもしれない」「車内にいる運転手や同乗者の健康を害するかもしれない(トイレにも行けず、食事もできない」など安全に関する事情も、容易に予測できたはずです。

にもかかわらず、ETCを解除にするか否かの判断にあたって安全の要素を考慮しなかったのだとしたら、安全性向上への「5つの取組み方針」は「絵に描いた餅」でしかありません。

実際のところ、今回は渋滞が延びたことで、事故も発生してしまいました。

天井板崩落事故の教訓(安全最優先)を、今回のETC障害のケースに生かせなかったということでもあります。

危機管理には企業理念や行動指針・行動規範を生かす

これは中日本高速道路に限らず、他の企業の危機管理にも応用できます。

危機に直面した時に、目の前の「売上」と、危機管理によって発生する「損失」や「売上の逸失」だけを天秤にかけてしまう企業は少なくありません。

むしろ、そうした企業がほとんどかもしれません。

各社が定めている企業理念や行動指針・行動規範に照らせば、取るべき意思決定や行動・措置は明らかなのに、企業理念や行動指針・行動規範に沿った危機管理ができない。

そんな企業は、企業理念や行動指針・行動規範は「絵に描いた餅」ということです。

ぜひとも、危機管理には企業理念や行動指針・行動規範を生かすことを意識してください。