こんにちは。弁護士の浅見隆行です。

ここのところ、係属している訴訟での起案の締切、事業年度末故の企業内研修、出版用原稿の締切、クライシス案件、その合間の母校のセンバツ出場応援などが立て続けにあり、ちょっとブログを更新する間が空いてしまいました。

今日取り上げるのは、「再販売価格の拘束」に関する事例です。

九州シジシーが「再販売価格の拘束」のおそれ

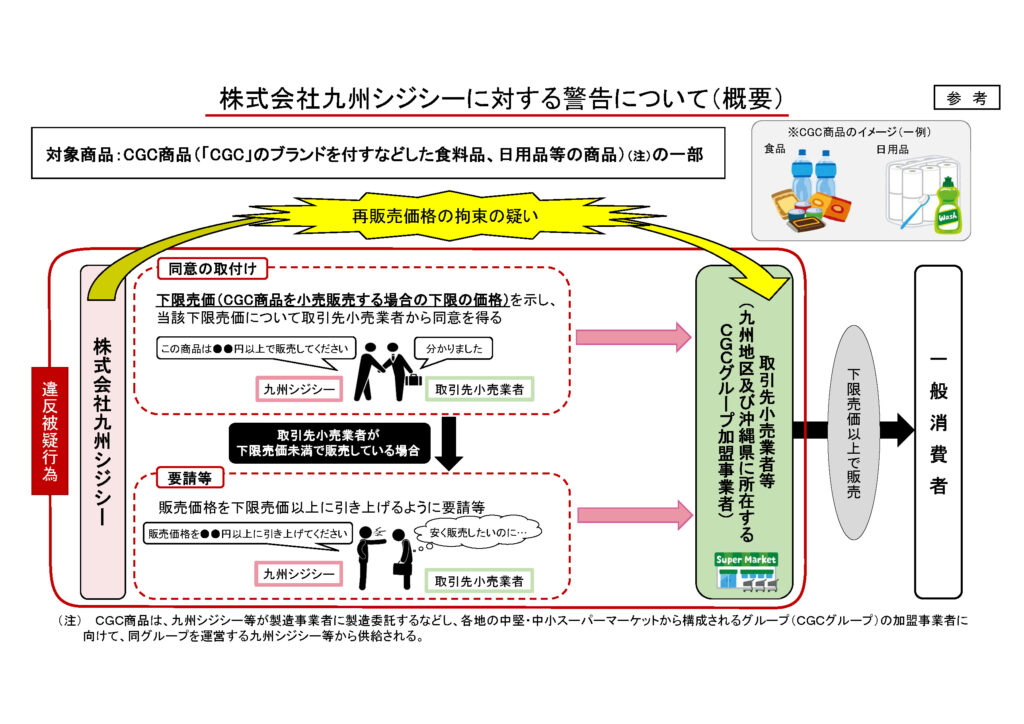

公正取引委員会は2025年3月18日、九州シジシーがCGCグループに加盟する小売店に対して「再販売価格の拘束」のおそれがある行為をしていたことを理由に警告しました。

事案の概要は、公正取引委員会の公表資料がわかりやすいので引用します。

九州シジシーは、遅くとも2021年4月以降、同社が製造業者に製造委託するなどしてCGCブランドを付した食料品や日用品などの商品の一部について、九州地区及び沖縄県に所在するCGCグループに加盟する取引先小売業者等に対して、

- 下限売価を示し、当該下限売価について取引先小売業者から同意を得る

- 取引先小売業者が下限売価を下回る価格で販売している場合には販売価格を下限売価以上に引き上げるように要請する

などして下限売価以上で販売するようにさせていたことが、「再販売価格の拘束」のおそれがある行為と判断されたのです。

小売店が同意していたとしても「再販売価格の拘束」は違法

企業(特にメーカー)の立場では、自社の商品のブランド価値を維持するために、安値で販売されないように卸しや小売店での販売価格を拘束したくなる気持ちはわかります。

しかし、再販売価格を拘束することは、自社商品同士での価格競争がなくなるだけでなく、大局的に見れば、他社商品との価格競争もなくなってしまいます。

いずれにしても、消費者にとってはメリットがないことから禁止されています。

小売店が同意していたとしても違法な「再販売価格の拘束」に該当します。

時間に余裕があれば、

- 「再販売価格の拘束」の成否(「正当な理由」)が論点となった和光堂事件判決(最判1975年7月10日)

- 今回同様に小売店が同意していたとしても「再販売価格の拘束」を認めたコンビに対する排除措置命令(2019年7月24日)

の解説もしたかったのですが、余裕がないので、ご紹介に留めておきます。

2024年から「再販売価格の拘束」での処分事例が相次ぐ

公正取引委員会が「再販売価格の拘束」を理由に摘発したのは、2019年に2件、2022年に1件(一蘭の確約手続)のみでした。

しかし、2024年には8月に日清食品に警告を発し、12月には関家具に排除措置命令を発しました。

そこに来て、今回の九州シジシーに対する警告です。

1年のうちに企業(メーカーや卸)による再販売価格の拘束行為が急に増えたとは考えにくいですから、公正取引委員会が「再販売価格の拘束」を重点的にマークしていると推察できます。

企業としては、現場の担当者が卸や小売店に対して小売価格を維持するような言動をしていないか、あるいは卸業者がメーカーの意を汲んで小売店に対して小売価格を維持するような言動をしていないか、あらためて確認し、かつ、注意喚起しておく必要があります。